يُعد داء الفيلاريات اللمفي المعروف بداء الفيل أحد أمراض المناطق المدارية المُهمَلة. وتحدث العدوى بهذا المرض عندما تنتقل الطفيليات الفيلارية إلى الإنسان عن طريق البعوض، وعادة ما تُكتَسب في مرحلة الطفولة، وتُسبِّب ضرراً خفياً للجهاز اللمفي.

وتحدث مظاهر المرض الواضحة التي تُسبِّب ألماً وتشوهات شديدة -الاورام اللمفية وداء الفيل والتورم الصفني - في مرحلة لاحقة من الحياة، وقد تفضي إلى إعاقة دائمة. ولا يعاني الأشخاص المصابون بداء الفيلاريات اللمفي من الإعاقة البدنية فحسب، بل يتعرَّضون أيضاً لأضرار نفسية واجتماعية وخسائر مالية تسهم في وصمهم ووقوعهم في براثن الفقر.

سبب العدوى وانتقالها

يحدث داء الفيلاريات اللمفي بسبب العدوى بطفيليات تُصنَّف ضمن الديدان الخيطية (الديدان المستديرة) من فصيلة الفيلاريات. وهناك ثلاثة أنواع من هذه الديدان الفيلارية شبه الخيطية:

"الديدان الفخرية البنكروفتية"، وهي مسؤولة عن 90% من حالات العدوى.

الديدان "البروجية الملاوية"، التي تُسبِّب معظم الحالات المتبقية.

الديدان "البروجية التيمورية"، التي تُسبِّب المرض أيضاً.

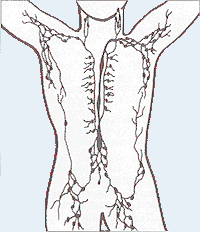

وتستقر الديدان البالغة في الأوعية اللمفية وتؤدي إلى اضطراب في الوظائف الطبيعية للجهاز اللمفي. وتستطيع الديدان البقاء على قيد الحياة لفترة تتراوح في المتوسط بين 6 و8 سنوات تنتج خلالها ملايين الفيلاريات المُصغَّرة (اليرقات غير الناضجة) التي تدور في الدم.

وتنتقل العدوى بالفيلاريات المصغّرة إلى البعوض عن طريق امتصاص الدم عند لدغ الثوي المصاب بالعدوى. وتنضج الفيلاريات المصغّرة لتتحول إلى يرقات مُعدِية داخل البعوضة. وعندما يلدغ البعوض الحامل للعدوى الإنسان، تترسب اليرقات الطفيلية البالغة على الجلد الذي يمكنها أن تنفذ من خلاله إلى داخل الجسم. وتنتقل اليرقات بعد ذلك إلى الأوعية اللمفية حيث تتحول إلى ديدان بالغة، لتستمر بذلك دورة انتقال العدوى.

وينتقل داء الفيلاريات اللمفية عن طريق أنواع مختلفة من البعوض منها، على سبيل المثال، بعوض الباعضة الذي ينتشر انتشاراً واسعاً في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وبعوض الأنوفيليس الذي يوجد في المقام الأول في المناطق الريفية، وبعوض الزاعجة الذي يتوطن جزر المحيط الهادئ في المقام الأول.

الأعراض

تشمل العدوى بالفيلاريات اللمفية حالات عديمة الأعراض وحالات حادة وحالات مزمنة. وتكون معظم حالات العدوى عديمة الأعراض، فلا توجد علامات خارجية تدل على الإصابة بالعدوى، ويُسهم ذلك في انتقال الطفيلي. وتُلحق حالات العدوى العديمة الأعراض هذه الضرر بالجهاز اللمفي والكليتين وتُحدِث تغييراً في الجهاز المناعي للجسم.

وعندما يتحول داء الفيلاريات اللمفية إلى مرض مزمن يؤدي إلى وذمة لمفية (تورم الأنسجة) أو داء الفيل (تضخم الجلد/ الأنسجة) الذي يصيب الأطراف، والقيلة المائية (التورم الصفني). ويُعد تأثر الثديين والأعضاء التناسلية شائعاً. وغالباً ما تُفضِي هذه التشوهات البدنية إلى الوصم الاجتماعي، وتدهور الصحة النفسية إلى دون المستوى الأمثل، وفقدان فرص الحصول على الدخل، وزيادة النفقات الطبية التي يتحمَّلها المرضى والقائمون على رعايتهم، ناهيك عن الأعباء الاجتماعية والاقتصادية الفادحة للعزلة والفقر.

وعادة ما تصاحب الوذمة اللمفية المزمنة أو داء الفيل المزمن نوبات حادة من الالتهاب الموضعي تؤثر على الجلد والعُقد اللمفية والأوعية اللمفية. وتتسبب استجابة الجسم المناعية للطفيل في بعض هذه النوبات. وينتج معظمها عن عدوى بكتيرية ثانوية تصيب الجلد حيثما فقَد جزءاً من الدفاعات الطبيعية بسبب الضرر الأساسي الذي لحق بالجهاز اللمفي. وتُسبِّب هذه النوبات الحادة الضعف والوهن، وقد تستمر لأسابيع، وهي السبب الرئيسي في ضياع الأجور على الأشخاص الذين يعانون من داء الفيلاريات اللمفي.

العلاج

يمكن التخلص من داء الفيلاريات اللمفي بوقف انتشار العدوى عن طريق العلاج الكيميائي الوقائي. وتتمثل استراتيجية العلاج الكيميائي الوقائي التي توصي بها المنظمة للتخلص من داء الفيلاريات الليمفاوية في إعطاء الأدوية على نطاق جماهيري. ويتضمن إعطاء الأدوية على نطاق جماهيري إعطاء جرعة سنوية من الأدوية لجميع السكان المعرضين لاحتمال الإصابة. وتؤثر الأدوية المستخدمة تأثيراً محدوداً على الطفيليات البالغة ولكنها تحد بفعّالية من كثافة المكروفيلارية في مجرى الدم وتمنع انتقال الطفيليات إلى البعوض.

ويتوقف المقرر العلاجي الذي يوصى به عند إعطاء الأدوية على نطاق جماهيري على التوطن المشترك بين داء الفيلاريات اللمفاوية والأمراض الفيلارية الأخرى. وتوصي المنظمة بالمقررات العلاجية التالية عند إعطاء الأدوية على نطاق جماهيري:

ألبندازول (400 مغ) وحده مرتين في السنة في المناطق الموطونة أيضاً بداء اللوائيات.

إيفرمكتين (200 ميكروغرام/ كلغ) مع ألبندازول (400 مغ) في البلدان الموطونة بداء كلابية الذنب.

سترات ثنائي إيثيل كاربامازين (6 مغ/ كلغ) وألبندازول (400 مغ) في البلدان غير الموطونة بداء كلابية الذنب.

إيفرمكتين (200 ميكروغرام/ كلغ) مع سيترات ثنائي إيثيل كاربامازين (6 ملغ/كغ) وألبندازول (400 ملغ) في البلدان غير الموطونة بداء كلابية الذنب وحيث تُستوفى الشروط البرمجية الأخرى.

ويتوقف أثر إعطاء الأدوية على نطاق جماهيري على مدى نجاعة المقرر العلاجي وتغطيته (النسبة الكلية للسكان الذين يتناولون الأدوية). وقد أدى إعطاء المقرر العلاجي الذي يتضمن الدوائين على نطاق جماهيري إلى وقف دورة انتقال العدوى، عند تكراره سنوياً لمدة 4 إلى 6 سنوات على الأقل مع التغطية الفعّالة لكل المجموعة السكانية المعرضة للإصابة. كما استُخدِم الملح المُقوَّى بثنائي إيثيل كاربامازين في عدد قليل من البيئات لوقف دورة انتقال العدوى.

رد مع اقتباس

رد مع اقتباس